私の勤務先では不定期に、社内での活動などを読み物としてまとめた小冊子を作っているのですが、このたび「お金について詳しい社員に聞いてみよう!」といった企画があり、それに私のコメントが掲載されました。

この企画は、若手~中堅社員から集めたお金に関する疑問に、私ほか数名が匿名で答えるQ&A形式です。Twitterやブログのことは話していませんが、FP2級を持ち、資産運用を実践しているということは社内でもそこそこ知られているので、私に声がかかったようです。

以前にちょっと書きましたが、企業年金にもちょっとかかわるようになったのと同じ理由ですね。大きな会社ではないのでこういった役割がまわってきます(笑)。

さて、今回は資産運用・資産形成と、保険についての話題が掲載されました。勤務先の状況に特化した内容なので、そのまま載せることは難しく、ここではその概要を書いておきます。

資産運用・資産形成について

2024年からNISAはどう変わるの?

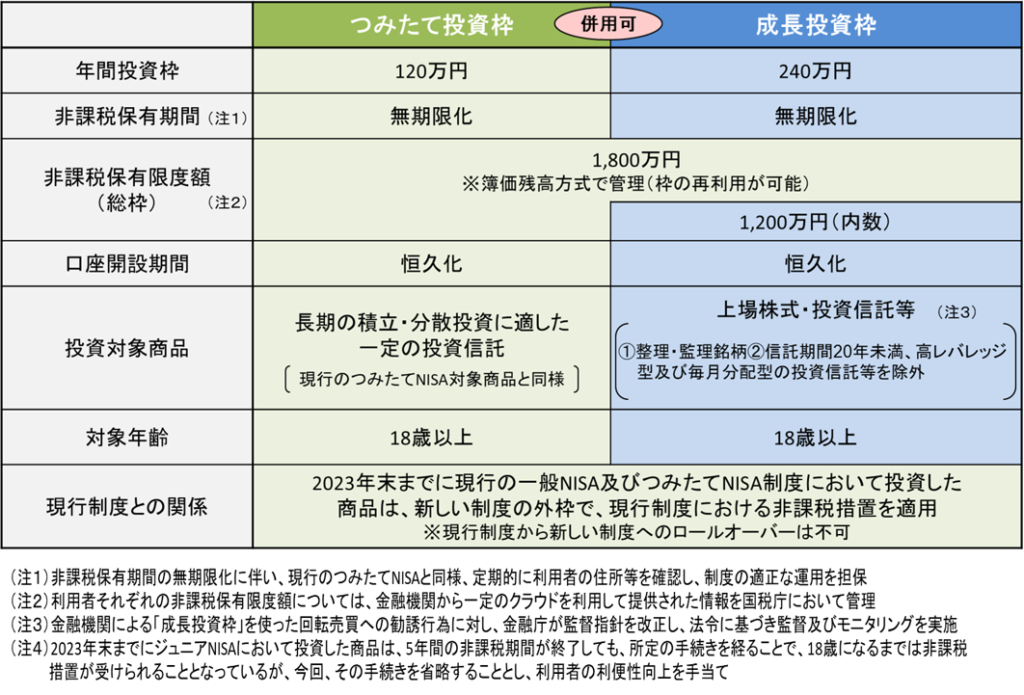

当ブログの読者であればスラスラ説明できる人も多いと思いますが、一般的にはまだ情報収集中という人も多いこの話題。以下の点を中心に説明しました。

- 年間投資枠の増加(年間360万円で、うち120万円はつみたて投資枠。成長投資枠と併用可)

- 生涯投資枠の拡大(1800万円、成長投資枠は1200万円まで)

- 制度として恒久化

- 非課税期間の無期限化

- 2023年までの制度とは別枠

金融庁のこの図も使って説明しました。

私の勤務先は若手の給与水準が比較的高いこともあり、とくに若年世代の投資に対する関心が高いです。「新しいNISA」は資産形成の中核になるものなので、ここは押さえておきたいポイントですね。

資産運用をこまめにやる時間がない人にオススメの方法は?

生活費半年~数年分を現金としてとっておき、それ以上はネット証券で全世界株式インデックスファンドに積立投資し、長期にわたって放置しておく「ほったらかし投資」を紹介しました。

リスクの許容度は人それぞれなので、投資金額はそれによって調整すればよいという考え方も示しています。また、NISAやiDeCoといった税制上優遇のある制度を活用し、その枠以上に投資する場合は課税口座(特定口座)で投資していくという基本や、数年以内に確実に必要な資金は現金で持っておくことが大事ということも説明しました。

こまめにやる時間があっても、同じ方法でいいと思いますけどね。このあたりのやり方はもう「ほぼこれでよい」という答えが決まっているものです。

他の回答者には、株式:債券の比率を50:50にするインデックスファンドを勧めている人もいました。いずれにせよ、投資信託を積み立てていく方法が手軽かつよい方法だと思います。

老後資金をどう準備するか?

「私の勤務先の場合は」という条件付きだったので、それを前提に以下の5本柱について実際の金額(の見込み)を回答しています。

- 公的年金

- 企業年金

- 私的年金

- 退職金

- 個人としての資産形成

私の勤務先の平社員で35~40年間勤務した場合の公的年金や退職金の見込み、確定給付企業年金(DB)である企業年金の給付額の見込み、私的年金としてiDeCoが活用できることなどを説明しました。

ほとんど貯蓄なしでも、贅沢をせずに普通に暮らすぶんには大丈夫そうでした。退職金がきちんと出れば……というか、会社がその時期まできちんと経営できていれば。

ただし、退職金はこれまでにDBで準備されている部分はほぼ安心ですが、それ以外は確実視はできません。公的年金はインフレにある程度連動するものの、DBや個人の貯蓄はインフレによって目減りしてしまいます。その対策としても、現在からの資産運用を検討してはどうかとコメントしました。

また、紙幅の関係で詳しくは書きませんでしたが、配偶者がいる場合は夫婦で年金をもらっているうちは良くても、片方が亡くなると立ち行かなくなることもあります。遺される配偶者の生活までを考えた資産形成の必要もありますよね。

定年まで勤めるのを前提としなければ怒られそうなので、FIREするなら……とか、会社がつぶれたら……、なんてことは書けませんでした(笑)

保険について

加入すべき保険と、見直しのタイミングは?

続いては保険についての話題。保険の必要・不要は個人差が大きいのですが、原則的な考え方を書きました。それは、「保険は、①発生する確率が低く、②発生したときの損害が大きく、③事前に回避することが難しいリスクに対して、④保険以外に備える方法がないときに加入する」というもの。

火災保険や自動車保険といった損害保険はこのタイプですよね。生命保険も基本はこの考え方で要否を判断し、金額を調整すればよいでしょう。

ただ、保険に多少入りすぎていたからといって大変な問題が起こることは考えにくいです。想定を上回ることが起こったり、運の悪いことが連続する可能性もありますから、少なすぎよりはちょっと過剰でも問題ないというのが個人的な考えです。

なお、民間医療保険と公的医療保険の対応関係は金融庁の「保険を契約している方へ」がかなり詳しいので、これを見ておくと検討の役に立つことも紹介しました。

学資保険や医療保険は必要?

学資保険や民間医療保険についても、基本的には同じように考えればよいことを説明しました。貯蓄性のある保険は、貯蓄と保険の機能は別々にして、投資と掛け捨ての保険にするのが合理的であろうという私の考え方も書いています。

また、私はオススメするわけではありませんが、教育資金や医療費を計画的に準備しておくのが苦手な人は、その解決策として加入してもいいかもしれませんね。

いわゆる「FPによる無料相談」が有用なのかどうかも聞かれましたが、この記事の経験があったので、ほぼ無駄であると回答しました。これはひどかったです。

身近な人のやり方を知るのもいいかも

世の中にはいろんな情報がありますが、それを自分の生活や過ごし方に合わせていくのはなかなか難しい作業です。そういう事情もあるためか、自社に特化した給与・退職金制度などをもとにした内容で良かったとの評判があったそうです。

匿名なので直接来たものはとくにないですが、企画してくれた人に届いたフィードバックによれば。

掲載は限られたスペースでしたが、運用方法や保険についてはズバッと書いたところもあるので、少し反響に心配していたところでした。が、概ね好意的に受け取ってもらえたようです。ということで、そのうち第2回もあるそうです。

ネット上での情報交換も良いですが、身近な立場の人の実践や考え方を知るのもいいですね。

コメント