資産運用・資産管理と切っても切れない関係にある税制・節税について

制度関連

制度関連

制度関連  制度関連

制度関連 資産運用・資産管理と切っても切れない関係にある税制・節税について

NISA・つみたてNISA

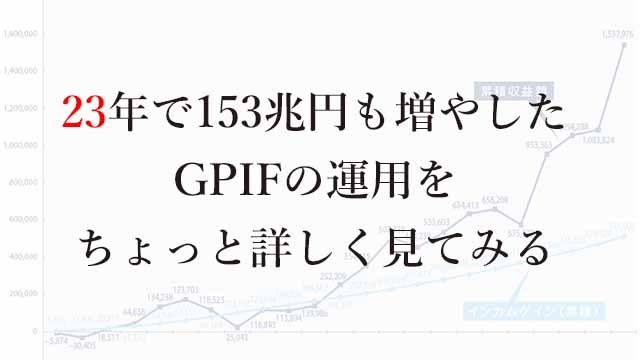

NISA・つみたてNISA  年金制度

年金制度  iDeCo

iDeCo  NISA・つみたてNISA

NISA・つみたてNISA  NISA・つみたてNISA

NISA・つみたてNISA  NISA・つみたてNISA

NISA・つみたてNISA  NISA・つみたてNISA

NISA・つみたてNISA  NISA・つみたてNISA

NISA・つみたてNISA  NISA・つみたてNISA

NISA・つみたてNISA  NISA・つみたてNISA

NISA・つみたてNISA