2025年も3分の1が経過しましたが、この数か月で大きく資産が減った人も多いのではないでしょうか。

運用状況は毎月記事にしていますが、私も資産を大きく減らしています。

◆2025年1月末は過去最高

◆2025年4月末まで3か月連続で減少

月末時点で比較すると560万円くらいですが、この間のピークとボトムで比較すると1170万円もマイナスになっていました。

数年間頑張ってようやく作れる金額が一気に吹き飛びました。

この数か月はXやブログの投稿数が減り、とくに4月が少なかったのは暴落でショックを受けて……というわけではなく、単に私生活の変化でその時間が全然取れなかったからです。株価急落のニュースは一応確認しつつも、いつも通りの積立投資を続けていました。

うなぎんは「ピークから1億円くらい減ってるねぇ」(1桁間違えてる)と話してきたくらいで、わが家はいたって通常運転です。

下がった要因は何なのか

多くの人が購入していて、わが家も積立投資している全世界株式も大きく下落しています。「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(オルカン)の2025年に入ってからの推移を見てみましょう(画像は三菱UFJアセットマネジメントより)。

5月2日時点では-8.22%と大きな下げで、とくに最低になった4月9日は-18.8%でした。

外国株式を含む投資信託の基準価額は、株価の動きと為替の動き、そして配当の影響を受けます。全世界株式の大半は米国株で、次いで日本株を多く保有していますので、S&P500とTOPIX(東証株価指数)の同期間のチャートを調べてみました(画像はいずれもGoogleファイナンスより)。

S&P500指数は-3.31%、TOPIXは-2.49%と下落していますが、オルカンほどは下がっていません。必ずプラスになる配当の影響があるのに、オルカンが大きな打撃を受けている理由は為替の影響が大きいのです。

オルカンには米国以外の外国資産を含むものの、割合が最も大きいドル円の動きが相当に効いてきます。

4~5年前は1ドル=110円くらいだったものが、2024年には1ドル=160円ほどに達するまでになりました。そこから徐々に円高に戻ってきていることが、円建てでみた資産価格に大きな影響を及ぼしています。

インデックス投資での長期投資に必要な考え方

と、ここまでが2025年に入ってからの短期的な動きでした。急落時はこのような短期的な視点からの情報があふれるのですが、この前置きを含めてインデックス投資で長期投資を実践するうえではまったく必要ありません。

その理由は、長期投資では短期的な動きに対して行動を起こす必要がないからです。インデックスファンドでの長期投資の戦略には、ただ長期の視点があればよいのです。

長期保有のリターンは株価上昇+配当

よく株式投資の有用性を言うときに、ジェレミー・シーゲルの『株式投資』に収載されている200年超の右肩上がりのグラフが紹介されていますが、そこまでの期間だと少々現実離れしてしまいます。ここでは2001年設定の「インデックスファンド外国株式(ヘッジなし)」(図は日興アセットマネジメントより)の基準価額の推移を持ってきました(このファンドは分配金を出していましたが、グラフは分配金を税引前再投資したものです)。

下落から回復するまでの期間に注目してみると、最も時間がかかったリーマンショックでも7年程度、そのほかの下落では数年程度で基準価額を戻しました。

また、長い目で見ていくと基準価額は右肩上がりになっていき、下落時の底の位置も高くなっていくのがわかると思います。これには株価の水準が上がること以外に、配当による影響があります。

直近の下落後でも、リーマンショック前の2007年やコロナショック直前の2019~2020年よりもずいぶんと高いですよね。

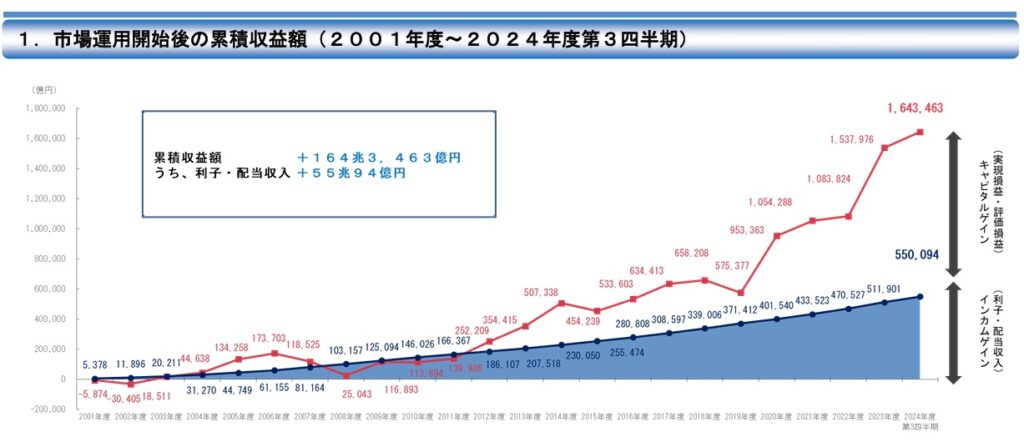

配当率は最近は年率1.5~1.8%程度ですが、具体的には示されていないので、個人的に気に入っている年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の運用状況の報告書に記載されている次のグラフを見てもらえればと思います。

GPIFは国内株式・外国株式・国内債券・外国債券を複合して保有しているので全世界株式とは同じとはいえないものの、累積収益額の3分の1を占める利子・配当収入(インカムゲイン)が運用成績の安定的な底上げにつながっていることがわかると思います。

そして、インカムゲインは保有期間と保有金額によって増えていくため、なるべく長い期間にわたって投資する考え方が重要です。

「安く買って高く売る」方法

理論的・統計的に株式投資の期待値はプラスです。つまり、短期的には厳しい局面があっても、長い目で見ていくとリターンが得られる可能性が上がっていきます。では先ほどの「インデックスファンド外国株式(ヘッジなし)」の基準価額の推移の「どの部分を取るのか」を考えてみてください。

理想的には2009年ごろの最下点ですよね。もっと言えば、2003年ごろの底で買い、2007年ごろの頂点で売り、2009年ごろの最下点でまた買い……という「安く買って高く売る」を繰り返せれば最強です。

ただ、それは結果がわかっている今だから見て言えることです。2020年のコロナショックやその後の急回復、そして2025年の下落を上手く当てられた人はほぼいないでしょう。

視点を変えて、「2001年の設定時からそのまま何もせずに持っている」のリターンでは不十分でしょうか?

途中で元本割れを長期間起こし、2025年の下落も回避不可能ですが、それでも元本の約5.3倍になりました。

これで十分、「安く買って高く売る」が実践できていませんか?

もちろん、この基準価額の推移には円安の影響や株価上昇が比較的大きい期間で大きなリターンになったという要素はあります。しかし、株式投資が持っている期待値を得ようと考えるなら、途中の安値や高値に惑わされず、購入時点と売却時点の差をしっかり取りにいく戦略が妥当です。

私のように毎月の収入を投資に回していくスタイルの人は積立投資になりますが、考え方は同じです。

◆過去記事も合わせて読んでみてください。

下落時の追加投資にこだわると機会損失になることも

SNSでは「下落したら買い場!」という威勢のよい発信もよく見られるのですが、これについても冷静に考えましょう。もちろん、直近の高値で買うよりは安く買えているのでお得であり、その意味では買い場です。

しかし、「下落時に備えて待機資金を持っておく」「直近高値から10%下落したら投資する」といった戦略は単なる機会損失になる可能性が高いです。

下落時に買うほうがお得感はありますが、今回の下落時に買うよりも、高値を更新し続けていた2023年・2024年のはじめに買ったほうが安く買えました。

また、「将来に投資する予定の資金を前借りして投資する」という戦略もあります。ただ、例えば生涯で元本として2000万円投資するつもりの人が、その0.5%にあたる10万円を翌月分から先取りして投資して、結果的に10%安く買えたとしてもリターンの改善効果は0.05%にとどまります。こちらは全く無意味というわけではないものの、そもそもリスクを取れるのであれば、前述したようにもっと早く購入しておくほうが良い成績になる可能性が高まります。

リバランスやリスク調整のために下落時に追加投資することには意義がありますが、「下落時に買う」ことにこだわっていくと単なる機会損失になり得ると知っておきましょう。

長期投資に大事なのは長期視点

長期投資の過程では下落相場に何度も遭遇することは間違いありません。インデックス投資を始めて8年目の私でもすでに何回かの大きな下落と、そこまでには及ばない程度の急落を経験しました。

長期投資は数十年にもわたる運用です。下落相場にいるときには数日~1年といった短期的な推移が注目されがちですが、長期投資に大事なのは長期視点であり、チャートを見るときも最長期間で見て考え、判断していくことが重要です。

◆この記事は相互フォローの橘さんの企画で執筆しました! まだまだ不安定な相場が続くかもしれませんが、そんなときに揺らがずに長期投資を続けるときに思い出していただければと思います!(乗り遅れてすみません)

📘【参加型企画|#下落相場どうしてる】

「このまま積立続けていいのかな…」

「ちょっとした下落で、すごく不安になる」そんな声が増えてきた今、

“どう判断するか”“どう支えるか”を共有し合うイベントを始めます👇🟦企画名:#下落相場どうしてる

🗓期間:4/14〜1週間ほど… pic.twitter.com/4qjfA3y0rd— 橘 龍馬|マネーの研究室 (@t_ryoma1985) April 14, 2025

コメント