この記事で紹介する「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」と「NZAM・ベータ NASDAQ100」は,米国新興市場のナスダック100指数をベンチマークとする投資信託です。

QQQと同じ値動きをする投資信託

ナスダック100指数をベンチマークとする商品といえば,世界的に有名なのが米国籍ETFのQQQ(Invesco QQQ Trust Series 1;インベスコ QQQ 信託シリーズ1)です。QQQの資産総額約2137億ドル(約24.5兆円,2021年12月時点)に及びます。

「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」と「NZAM・ベータ NASDAQ100」はQQQと同じ銘柄を組み入れたりする投資信託です。そのため,QQQの投資信託版といえます。

また,このことから,「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」と「NZAM・ベータ NASDAQ100」の値動きは基本的に一緒です。

ナスダック100指数は騰落が激しい指数ですので,「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」と「NZAM・ベータ NASDAQ100」はレバレッジをかけていないインデックス商品ですが,値動きは大きい部類です。

私はQQQを保有していますが,上がるときも下がるときも幅が大きいと感じます。

ここからは,QQQと同じ値動きをするこの2つの投資信託について,その情報をまとめていきます。

「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」と「NZAM・ベータ NASDAQ100」の基礎情報

「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」(以下,iFreeNEXT NASDAQ100)は2018年8月31日に,「NZAM・ベータ NASDAQ100」は2020年3月12日に設定されました。

ベンチマーク:ナスダック100指数

すでに述べたとおり,どちらの投資信託もナスダック100指数に連動する投資成果をめざします。

ナスダック100指数は,ナスダックに上場する企業のうち,金融銘柄を除く時価総額上位100銘柄による時価総額加重平均型株価指数です。アップル・アマゾン・マイクロソフト・メタ(フェイスブック)・アルファベット(グーグル)の5社で指数の4割以上を占めています。

指数は配当を考慮していませんので,投資信託の基準価額は,配当の分だけナスダック100指数を上回り,運用会社に支払うコストの分だけ下回ります。ただ,配当もコストも比率は小さいので,ほぼナスダック100指数に連動すると考えておけばよいでしょう。

なお,ウェブやテレビではナスダックの全銘柄(約3000種)を含む「NASDAQ総合指数」の動きが報道されます。NASDAQ100はそのうちの100銘柄しか含みませんが,時価総額では大部分を占めるため,総合指数の値動きともかなり連動します。

◆QQQの記事には組入銘柄やナスダック100指数の長期推移などをまとめています。

信託報酬などのコスト

保有期間中に運用会社に支払う信託報酬を,それぞれのファンドの目論見書や運用報告書から比較してきました。

| 信託報酬(年率・税抜) | 実質コスト | |

| iFreeNEXT NASDAQ100 | 0.450% | 0.532% |

| NZAM・ベータ NASDAQ100 | 0.400% | 1.677%(概算) |

信託報酬は,NZAM・ベータ NASDAQ100のほうが0.05%低い設定です。しかし,実質コストではiFreeNEXT NASDAQ100が約1.1%も低くなりました。

なお,QQQの経費率は年率0.200%なので,どちらのファンドもそれよりは高いです。

NZAM・ベータ NASDAQ100は1期目ということもあり,運用にはまだ不安があります。信託報酬の差があるとはいえ,現時点で購入するならiFreeNEXT NASDAQ100のほうが無難です。

同じ米国株でも,S&P500連動のインデックスファンドには信託報酬が0.1%を切る「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」や「SBI・V・S&P500」などがあります。それに比べればかなり高い印象を受けますね。

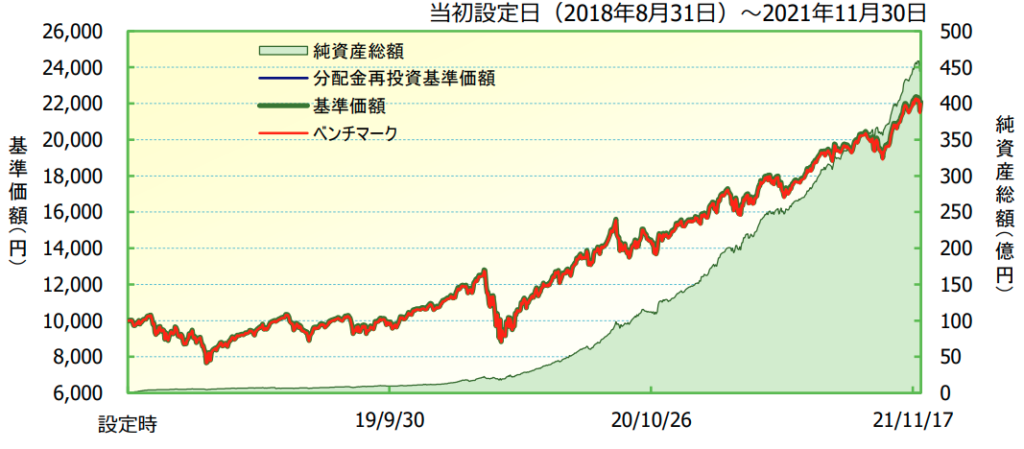

純資産残高:コロナ・ショック以降大きく増加中

続いて,ファンドの規模である純資産総額を比べてみました。先に設定されたiFreeNEXT NASDAQ100のほうが大きく,資金流入量もiFreeNEXT NASDAQ100が圧倒的です。

| iFreeNEXT NASDAQ100 | 482.83億円 |

| NZAM・ベータ NASDAQ100 | 20.53億円 |

信託報酬はNZAM・ベータ NASDAQ100のほうが安い設定ですが,現時点ではiFreeのほうに資金が集中しています。

iFreeNEXT NASDAQ100の純資産総額は2020年に入ったころから増えはじめ,3月以降に加速しています(2021年8月11日の月次レポートより)。

NZAM・ベータ NASDAQ100の純資産総額も増加傾向にありますが,iFreeNEXT NASDAQ100とは大きな差があります。

純資産総額が小さいファンドは運用が打ち切られてしまうこともあります。NZAM・ベータ NASDAQ100も資金流入傾向にはありますが,その量は少ないです。純資産総額が減るようになればあぶないかもしれません。

純資産総額が30億円未満のファンドは償還されやすいというデータがあります。いま買うならiFreeNEXT NASDAQ100のほうでしょう。

取り扱い販売会社:ネット証券中心

ファンドを購入できる販売会社はネット証券が中心です。SBI証券,楽天証券,マネックス証券などで購入することができます。

| iFreeNEXT NASDAQ100 | 22社 |

| NZAM・ベータ NASDAQ100 | 5社 |

この取り扱い販売会社の数の差も,売れ行きの違いの理由の一つになっていそうです。

なお,執筆時点ではつみたてNISAの対象商品ではありません。非課税投資口座を使いたい場合は一般NISA口座で買い付けるようにしましょう。

QQQへの直接投資に比べて少額投資や定額定期買付に向いている

iFreeNEXT NASDAQ100とNZAM・ベータ NASDAQ100は,ETFであるQQQと同じ指数に連動します。投資信託とETFでは特徴が異なるので,目的に合わせて使い分けるのがよいでしょう。

投資信託は保有期間中に,信託報酬などのコストがかかってきます。そのため,単純に保有し続けるコストだけを考えれば,QQQを直接購入するほうが有利に思えます。

しかし,QQQは1株の単価が高いこと,また,ドル資金の準備にかかるコストや配当金の再投資の手間・課税などを考えると,国内投資信託のiFreeNEXT NASDAQ100やNZAM・ベータ NASDAQ100には利点があります。

とくに,少額投資やドルコスト平均法(定額定期買付)での購入には100円から買える投資信託が好都合です。

QQQの株価は2021年12月26日時点で1株あたり396.97ドル(約4.5万円)でした。

これが単価なので,それ以下の金額で購入することはできません。したがって,積立金額がよほど大きくない限り,ドルコスト平均法での定額買付は難しいです。待機資金が出て無駄が生じてしまいます。

10万円を毎月投資する場合でも初月に2株しか買えず,残る約1万円は待機資金となってしまいます。投資金額が4.5万円未満だと1株も買えません。

それに対して,投資信託は100円から買うことができます。QQQの単価未満でも購入できるので,投資金額が少ないほどこの点はメリットとなります。

また,これは配当金の再投資の際も同様です。QQQは配当利回りが低く,直近では1%を割っています。つまり,100株持っていたとしても1年間では1株も買えません。その間,資金を待機させておくことになってしまいます。

投資信託はこの点でも便利です。配当金は自動的にファンド内で再投資されるので,待機資金の問題がなくなります。

そもそも,QQQの購入のためにドルを準備したり,配当金を再投資したりするのは面倒です。手間を減らしたい人にも投資信託が向いていると思います。

また,配当金の再投資の際には,QQQは課税後の再投資となるために効率がややわるくなってしまいます。

このような要素を考えればコスト面の差も小さいものです。私としては,定期買付するならば,投資信託を選ぶほうが賢い選択ではないかと考えています。

◆こちらの記事も読まれています。

コメント

QQQとifreeの記事とても興味深い内容で面白かったです。有益な情報の共有をありがとうございます。

そこで質問なのですが、当方21歳現在S&P500(sbi-sbi バンガード)は積立で保有しており40万×5年分は手元にある状態です。

その他にNASDAQ100に魅力を感じまずは80万円をアノマリー考慮した上で6月から9月の間に20万円ずつ購入しようと考えていました。

なまずん様の最終的な結論としては長期的に見てifreeの手数料+隠れコストは取るに足らないということでしょうか?

突然の不躾なメッセージ申し訳ありません。

よろしければ後学のためにもご教授いただきたくおもいます。

コロナウイルスが日に日に猛威を奮っております。ぜひご自愛ください。一読いただきありがとうございます

はじめまして。丁寧なコメントをありがとうございました。手堅く投資をされているようで素晴らしいです。NASDAQ100は値動きが激しいものの,有望な企業が多い指数だと私は思っています。

細部まで検討できたわけではありませんが,ご質問のパターンであればQQQを直接購入したほうがよいと私は感じます。

iFree NASDAQ100の第1期運用報告書をみると,1年間の運用成績は配当除く指数に対して+0.4%にとどまります。信託報酬+隠れコストは合計で0.55%程度ですので,QQQに対して0.55%ほど下振れしていると考えられます。100万円に対して,年間5,500円程度のコスト差がでていたと思います。

本記事の趣旨としては,①1株単価の高いQQQを少額投資で買うのは難しい,②ドルコスト平均法のように定額定期買付には投資信託のほうが向いている,③そもそも投資金額が少なければ,ETFと投信の保有コスト差は実際の金額としては少ない,という考え方の紹介にあります。

また,運用期間の長さや純資産総額などの投資商品としての信頼性については,QQQのほうが高いです。

繰り返しになってしまいますが,いただいた情報をもとに私が考える範囲では,海外株であるQQQの購入・保有にとくに不自由がなければ,QQQを選んだほうがよいと感じます。

早速のご返答ありがとうございます。

完結かつとても腹に落ちる回答に納得すると同時に私の勉強不足を痛感いたしました。

この度はご多忙の中お時間をいただいてしまい申し訳ありませんでした。

これからも是非なまずん様の記事等々から学ばせていただきたく思います。

本当にありがとうございました。

こちらこそご返信をありがとうございました。

自分で読み直して,記事中で説明不足な点も多かったことを反省しています。

近いうちによりわかりやすくなるように修正を検討します。

今後ももし何かあればお気軽にご連絡ください。

なまずん様

はじめまして。今回の暴落を機にSBIに口座を開き、投資をはじめた初心者です。現在30代で2人の幼稚園児の父親なのですが、教育資金のために長期的に投資をしようと考えております。

いろいろと調べてQQQやSPYD(などの高配当ETF)への投資を魅力を感じてます。

そこでお聞きしたいのですが、QQQを直接買い付ける(NISA枠を使わず)ことと、つみたてNISA枠を使って記事にもある通りiFree NASDAQ100を購入するのとどちらがおすすめなものでしょうか。

お忙しい中恐縮ですが、ご教授頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

MKパパさま

はじめまして。コメントをありがとうございます。

ご返信が遅れましたこと,誠にお詫び申し上げます(引越直後で,荷物整理に追われてしばらく時間をとれませんでした)。

暴落を機にネット銀行に口座を開設されたとのことと,その行動力は素晴らしいと私は思います。

ひとつ申し上げますと,「iFree NASDAQ100」は,2020年5月時点では,つみたてNISA対象ファンドではありません(その旨は記事中にもさらっと書いただけでしたので,リライト時にはもう少し目立つように検討します)

ですので,QQQでもiFree NASDAQ100でも,課税口座から購入することになります。

本記事の趣旨としては,①1株単価の高いQQQを少額投資で買うのは難しい,②ドルコスト平均法のように定額定期買付には投資信託のほうが向いている,③そもそも投資金額が少なければ,ETFと投信の保有コスト差は実際の金額としては少ない,という考え方の紹介にありました。

毎月数千~数万円程度で積み立てていくつもりであればiFree NASDAQ100のほうが使い勝手がよく,ある程度まとまった金額で購入し,保有し続けるにはQQQと使い分けるのがよいと私は考えています。

また,これまでの運用期間の長さや純資産総額などを考慮した「投資商品としての信頼性」については,QQQのほうが高いです。

私はどちらかというと後者のほうなので,QQQを購入しています。

お子様の教育資金づくりがうまく進むことを心より願っております。

あくまで過去の値動きですが,QQQはアップル・グーグル・アマゾン・フェイスブックといったハイテク銘柄が中心なので,上がるときは大きく上がるものの,暴落時は大きく下がる傾向があります(たとえば,ITバブルの崩壊時には5分の1程度になっています)。

そのため,使う時期がある程度決まっている教育資金づくりには,QQQに頼りすぎるのは危険と私は感じます。

立ち入り過ぎなコメントとは存じますが,進学と暴落が重なるリスクをご検討いただいたうえで,対処可能な割合を投資に振り向ける計画を立てられるのがよいのではないか,と考えております。

やや蛇足なところもございますが,以上でご回答とさせていただければ幸いです。

いつも良記事楽しく拝見してます。

QQQは魅力的で、農林中金からもβNQ100が発売されましたね。

おそらく、今のところ、投信でQQQ連動で買えるのはこの2本だけでしょう。

信託報酬だけみればこちらも魅力的ですが、ある程度期間が経ち、実質コストとか把握できるようになれば比較記事とかも面白そうですね。

新しいものの好きの自分としてはとりあえずβNQ100に食いついてみました。(笑)

あるかりさま

ご覧いただきましてありがとうございます。

農林中金のこのファンドは耳にはしましたが,恥ずかしながらこれまで全然確認してきませんでした。

iFreeより信託報酬が安いのですね。

比較することなどをご提案いただき膝を打つ思いです。

次回のリライト時にはぜひ,検討させていただきます!

非常に有益な記事をありがとうございます。

iFree NEXT NASDAQ 100とQQQの総手数料差には、QQQの買付手数料(私の利用している楽天証券ですと0.495%)も加味されておりますでしょうか?

また、定額定期買付の恩恵で購入口数を自動で調整できる点も踏まえると、QQQを毎月買い付けていく資金力がないわけではないのですが、どちらにするべきか悩んでいるところです。

徐々に増えてきてはいると思いますが、記事にある対抗馬の存在で購入層が分散したり、

その他の事柄に起因して繰り上げ償還になる可能性がQQQよりも圧倒的に高い点は考え得るリスクだと思いますが。

ぺこぱさま

コメントをありがとうございました。

>QQQの買付手数料(私の利用している楽天証券ですと0.495%)も加味されておりますでしょうか?

こちらは含んでいません。信託報酬と異なり,評価が難しいためですが,確かにこれも追記したほうが親切ですね。

貴重なコメントに感謝申し上げます。

長期運用するならば,QQQを買うほうがコスト的には有利です。

しかし,端数で買えたり,ファンド内で再投資ができたりする投信のほうが資金効率がよい面もあります(すみませんが,具体的にどのあたりで損得が分かれるかはまだ検討していません)。

また,コストは投資金額に比例するので,投資金額が大きくなければ,わずかなコスト差は無視して投信で自動化してしまい,楽なほうを取るのもありだと思います。

おっしゃるとおり,繰上償還のリスクは比較にならないので,数十年単位で持つつもりならQQQを購入したほうが安心かもしれません。

いつも有益な記事をありがとうございます。NISA枠を満額利用しての買い付けを行おうと思っているのですが、ETF(QQQやVIG)か個別株(GAFA等)どちらがより良い選択だと思われますか?ご意見お願い致します。

ヤマトさま

コメントをありがとうございます。QQQやVIGはあくまで例であり,ご質問の趣旨は例ETFと個別株のどちらを買うべきかとの内容かと理解しています。極論を申し上げれば投資スタイルによります。ただその上での私の意見としては,特定の企業の株を持ちたいのであれば個別株,そうではなく,セクターや指数で考えているならばETFで十分と思います。また,ETFは商品の方針にのっとって自動的に組入銘柄が変わっていきますが,個別株は自らメンテナンスするところに特徴があるので,どちらがよいかはやはりどんな投資をしたいかによるでしょう。ただし,個別株投資であればある程度,ご自身で投資先を分散させることを私はおすすめします。