「20代から老後資金の準備を始めるかどうか」。

これには意見がわかれます。でも、私は早くから始めたほうがいいと思っています。

早く始めるほうがよい理由はわかりやすいです。運用期間が長ければ長いほど、1年あたりに必要な準備金額が減り、かつ資金効率がよくなるからです。ただ、実際に準備をはじめてみると、「どれくらいの金額が将来に必要か」を考えていくのは難しいものでした。

20代にとって老後は遠い将来です。支出はインフレや経済のような社会の状況で変わりますし、自分が退職するまでにどれくらいの収入を得るかも不確実です。予測はできますが、長期になればなるほどその「ブレ」が大きくなっていくので、結局は何が正解かはわからないのです。

しかし、何もしないというわけにはいきません。

私は「ある程度の方針」をたてて準備を始めるようにしました。この記事では、将来の不安に対処するための「老後資金」の準備に対する私の考え方をまとめました。

その要点は次のとおりです。

- 数年~10年ごとに見直す

- 準備は早ければ早いほうがよい

- 20代から始めればつみたてNISAとiDeCoで拠出できる範囲で十分

それぞれを以下で説明していきます。

数年~10年ごとに見直しながら準備する

25歳の人が65歳で退職し、95歳で亡くなるとすれば、老後期間は40年後から30年間。この期間は本当に長いです。

たとえば、今から約40年前の1980年頃は、

- 白黒テレビからカラーテレビへ移行

- 普通預金の金利は2~4%

- 大卒初任給は約11.5万円

という時代でした。今はテレビは薄型の4K・8Kといった商品がどんどん出ていますし、預金金利はほぼゼロで、大卒初任給はおよそ2倍になっています。

また、老後期間にあたる30年間は平成時代とほぼ同じ長さです。平成初期はインターネットなんてごく限られた世界のものでしたが、それがどんどん普及し、パソコンやスマートフォンでいつでも・どこでも他の人とつながれる社会になりました。

このように、20代の人が迎える老後の世界は今とまったく異なり、さらに老後期間の間にも社会には激しい変化があると考えたほうがよいでしょう。

これを考えただけでも、老後の生活を正確に予測して、正確にいくら必要かをいま予測することは困難です。

また、老後資金の準備を考えるうえでとても重要な次のような要因も、近くならないと推定が難しいものです。

- 「退職金」の有無と、ある場合の金額

- 「教育費」がかさむ40~50代の収入・支出の状況

- 「老後資金の運用」の成果

退職金については制度が変わる可能性があるだけでなく、そもそも1社に勤める人は減りました。また、40~50代は収入に差がつきやすく、支出は家族構成や子どもの教育費などによってさまざまです。これも予測は簡単ではありません。運用の成果については予測通りにいくほうが珍しいでしょう。

集められる情報をもとに計画を立てる必要はあるものの、立てた計画を見直さないままでいれば、いざ老後を迎えたときに、必要な金額が足りなくなったり、逆に必要以上にためこんでお金を使う機会を失ったりすることになりかねません。

数年から、長くても10年おきには計画を見直していくことが大事です。

準備は早ければ早いほうがよい

老後に必要な資金が読めないからといって、先送りし続けるのはおすすめできません。「準備を遅らせること」のデメリットは確実です。それは、準備期間が短くなればなるほど「1年当たりで積み立てなければならない金額」が増えていき、「適切な投資による収益機会を逃すこと」にもなるからです。

運用せずに利回りを0%と考えたときに、老後資金の準備を25歳・35歳・45歳・55歳から始めた場合の1年当たりの必要金額はいくらになるでしょうか?

| 準備開始年齢 | 25歳 | 35歳 | 45歳 | 55歳 |

| 準備期間 | 40年 | 30年 | 20年 | 10年 |

| 1年当たりの金額 | 50万円 | 67万円 | 100万円 | 200万円 |

| 積み立てる総額 | 2000万円 | 2000万円 | 2000万円 | 2000万円 |

1年当たりの金額は「2000万円÷年数」になるので、準備開始年齢が低いほど1年当たりの負担が小さくなります。

| 準備開始年齢 | 25歳 | 35歳 | 45歳 | 55歳 |

| 準備期間 | 40年 | 30年 | 20年 | 10年 |

| 1年当たりの金額 | 33万円 | 49万円 | 82万円 | 183万円 |

| 積み立てる総額 | 1320万円 | 1470万円 | 1640万円 | 1830万円 |

運用益にさらに運用益が生まれる「複利効果」も相まって、運用期間が長く取れる場合ほど積み立てる総額が少なくなりました。この計算では税金を考慮していませんが、早く準備すればするほど有利であることには変わりません。

つまり、早く準備を始めると2つのメリットがあります。

- 準備期間が長いので、1年当たりの負担が軽くなる

- 運用を組み合わせることで、拠出する資金の総額が少なくなる

一般的には、数十年間といった長期にわたって投資し続けた場合は元本を割り込む危険性は減っていきます。たとえば米国の指数S&P500では、1950年代から現在に至るまで、運用期間が15年を超える場合では、どの年に始めても最終成果はプラスになっています(『ウォール街のランダム・ウォーカー』原書第11版p433より)。

20代から始めればつみたてNISAとiDeCoで拠出できる範囲で十分

まずは必要な老後資金を予測し、それをどのように準備するかを考えていきます。

老後にいくら必要か

繰り返しになりますが、さまざまな要因が絡むために正確な予測は難しいです。ここでは目安として平均値をもとに計算しました。

受給する年金についての仮定

以下のような情報をもとに検討しました。

- 2020年時点で25歳、2060年(65歳)で退職・年金受給開始、2090年(95歳)まで生存

- 現在の高齢無職夫婦世帯の年金収入の平均は19万1880円で、毎月約5万4000円の貯蓄を取り崩す(金融庁・金融審議会 「市場ワーキング・グループ」報告書より)

- 将来の年金の購買力は横ばい(厚生労働省「2019年財政検証」より)

高齢無職夫婦の収支状況は、2019年に「老後に2000万円不足する」と話題になった報告書から流用しました。

5万4000円の取り崩しは平均値なので、資産家が大きく取り崩しているような影響も入っています。一般的な高齢世帯よりは大きくなっていると推測されます。やや安全よりの推測としてこれをそのまま使用します。

年金の購買力については、2019年財政検証では経済成長の程度によって6段階で試算されています。今回はそのうち、下から3番めをもとに検討しました。これは、実質経済成長率0.2%・物価上昇率1.1%・実質賃金上昇率1.0%・積立金の実質運用利回り2.1%の場合です。

それなりに現実的なシナリオでしょう。

必要金額の試算

現在の高齢者と同水準の生活と考えて、その場合を前提に考えていきます。

老後の生活費は、年金収入+資産の取り崩しが基本です。2019年財政検証の下から3番目のケースだと、年金の購買力は物価の上昇分とほぼ同じで、受給開始後も物価上昇率に伴って上昇していきます。したがって、年金収入の部分は購買力がほぼ維持されます。

そのため、「取り崩し」によって調達する部分が準備できればよいことになります。具体的には、2020年時点における毎月5万4000円に物価上昇率を反映した金額です。

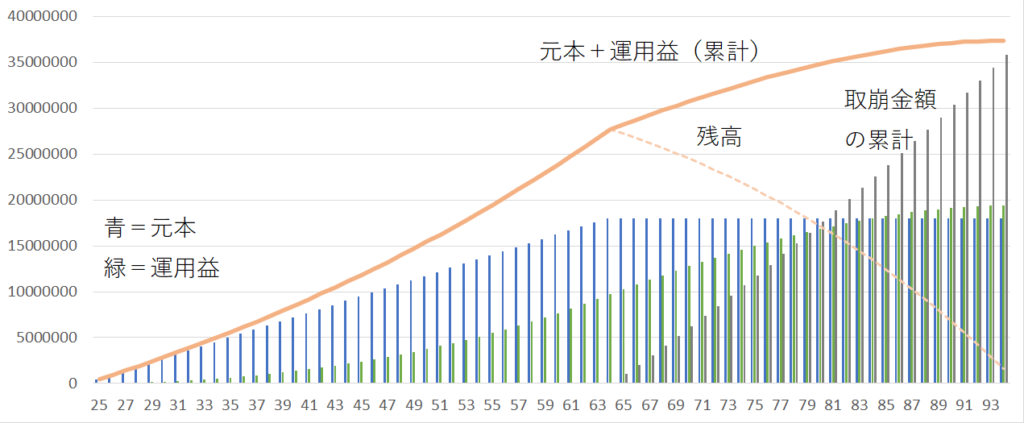

計算過程は省略しますが、物価上昇率1.1%が続いた場合は、65歳時点で年間約101万円、94歳では年間約140万円が必要です。30年間での必要金額の合計は3583万円です。

ここでは年金制度の優れている点も見えてきます。年金の給付水準は物価上昇をかなりカバーできる形で変わっていきます。自分で用意する部分は運用などで対応していく必要があります。

25歳から老後資金対策を考えるならつみたてNISAから

では、どのように準備すればこの3600万円をカバーできるでしょうか? ざっくりとした内容ですが、以下の前提で検討しました。

- 25歳から64歳まで毎年一定金額を拠出していく

- 資金は年率2%で運用される

- 65歳以降は年率2%で運用しながら必要金額を取り崩していく

- 退職金は不明なので、0円と仮定

前の項目では老後資金の総額として約3600万円が必要としましたが、65歳以降も運用しながら取り崩す場合では、その間も運用益を稼げるので、以下のように65歳時点で必要な金額は約2700万円です。

老後の期間も長いので、「取り崩しながら運用する」という戦略はとても有効です。あまり大きなリスクを取るのは怖いですが。

さて、25歳からの40年間で、年率2%で運用できた場合、年間いくら拠出すればこの2700万円に届くでしょうか?

| 年間拠出金額 | 40年間での元本 | 40年後の資産総額 |

| 40万円 | 1600万円 | 2464万円 |

| 45万円 | 1800万円 | 2772万円 |

| 50万円 | 2000万円 | 3080万円 |

| 55万円 | 2200万円 | 3696万円 |

年間45万円を拠出すれば65歳時点で2700万円を上回りました。

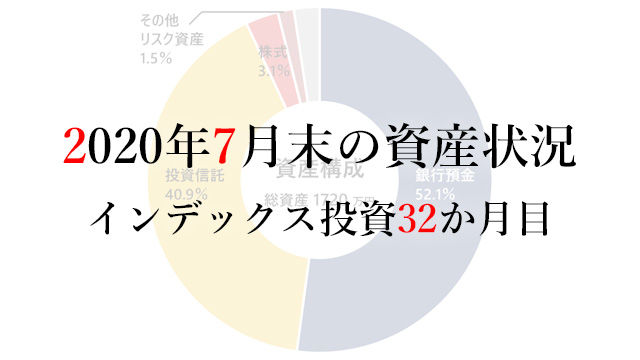

個人事情や経済事情をはさまずに、平均値をもとに大ざっぱに仮定した計算結果では、老後資金の準備については夫婦でつみたてNISAを満額使う必要すらありませんでした。したがって、現時点では次のような戦略を軸に、状況に合わせて積立金額を調整すればよいと私は考えています。

- 年間50万円を目標につみたてNISAの非課税期間を有効活用し、経過後はそのまま特定口座(課税口座)で運用し続ける

- つみたてNISAにて新規拠出ができなくなる2043年以降は、iDeCoと特定口座にて新規投資する

そのうえで、以下のようなことを組み込める範囲で予測に反映して見直していくのがよいと思います。これらは時が迫るにつれてわかるようになってきます。

- 退職金はあるか

- 何歳まで働くか

- 受け取る年金額はどれくらいか

- どれくらいの高さの生活水準を望むか

- 運用利回りはどれくらいになるか

- 物価はどれくらい上昇するか

- 運用益に対する税率はどれくらいか

運用利回りや物価上昇率といった社会的な要因は制御しにくいところもありますが、個人に関する要素は手を打つことができます。

余力があるなら前倒しで積み上げておくことも

20代から老後資金対策をすれば準備期間を長く取れるため、有利な点も多くなります。そして、その手段としてつみたてNISAやiDeCoといった優れた制度を使えるようになったことは本当にありがたいことです。

この記事では現在から退職まで、一定金額を積み立てることを前提に試算しました。しかし、現時点で余裕があるなら「前倒しで積み立てておく」のも有効な対策です。

というのも、人生において支出は一定ではなく、「支出がかさむ時期」と「そうでない時期」の波があるからです。また、早い段階で多くを投資できれば運用益はより大きくなります。そうすると必要な元本は小さくなるからです。

私の考え方を参考にする場合もアレンジの仕方はその人の数だけあります。老後資金の準備は「早く」始めて、ときどき見直していきましょう!

コメント